Смешение души с водой и краской. Такую формулу творчества вывел художник Яков Басов. В нынешнем году исполняется 110 лет со дня рождения маэстро крымской акварели.

Перекрёсток всех путей

Басов сызмальства впитывал цвета и образы родного Симферополя. «Детство впаяло в меня дворики, улочки, яркость людей и жгуче-голубое небо.

С тех пор как я себя помню, притягивал красочностью симферопольский рынок – неповторимый мир, перекрёсток всех дорог Крыма. Горы дынь и арбузов, лошади у телег, загорелые люди в ярких одеждах – и всё это под ослепительным солнцем! Таково было моё первое художническое видение», – вспоминал рыцарь света.Свои впечатления мальчишка пробовал отразить на бумаге. Отец, столяр-краснодеревщик, тоже натура творческая, не препятствовал увлечению сына. Более того, прознав, что известный в городе человек – академик живописи Николай Самокиш – набирает учеников в студию, решился показать ему Яшкины рисунки.

Николай Семёнович поглядел внимательно, улыбнулся в густые казацкие усы и вынес вердикт: «Мал золотник, да дорог!» И правда, исполнилось юному дарованию всего-то восемь годков.

Пробудил художественное начало

Восемь лет ученичества у Самокиша пролетели незаметно. «Мир открылся мне. С какой охотой я с утра уходил в улицы, переулки, дворы и писал до самого вечера. А потом обязательно к нему – единственному учителю! Моё появление радовало Николая Семёновича. При всей своей сдержанности он хвалил меня, и это побуждало во мне неистребимое желание воплощать увиденное сильнее, шире, ярче, искреннее. С рассветом – я снова с крас-ками по городу. Не это ли счастье!» – пишет Басов в книге «Творчество – это судьба».

Как-то раз юноша забрёл в Цыганскую слободку на окраине Симферополя. Эмоциональная энергетика и внутренняя свобода древнего народа произвели сильнейшее впечатление на Якова. Разноцветные одежды в контрасте со смуглыми лицами так и просились на полотно. Так в 1932 году появилась «Цыганка» – знаковая работа молодого мастера. «Она такая, как я. И сколько бы я ни метался, гася в себе огонь жизни, я такой же, как она, моя далёкая «Цыганка», – признался художник спустя многие десятилетия.

Против течения

Лучшие качества обитателей Цыганской слободки – свободолюбие, независимость, жизнь по своим правилам – стали моральным кодексом Якова. Горячая натура крымчанина отказывалась принимать порядки, царившие в Ленинградской академии художеств. Возмутителя спокойствия несколько раз исключали за излишнее вольнодумство. «После очередного исключения я написал картину: цыган на базаре ведёт белую лошадь. Поставили пять и снова приняли», – смеётся художник.

В Ленинграде произошло событие, круто изменившее жизнь. Незадолго до окончания учёбы, в 1937 году, Басов познакомился с Людмилой Борнштейн. Её мужа, поэта Бориса Корнилова, расстреляли по политическим обвинениям. Участь юной женщины и её грудного ребёнка была печальной, но «мальчишка-студент» решился на смелый, граничащий с безрассудством поступок: убедил Люсю немедленно оформить с ним брак и взять его фамилию. Супруги вместе с их теперь уже общей дочерью Ириной покинули Северную столицу и уехали в провинциальный Симферополь – подальше от всевидящего ока карательной системы.

Возвращение к цвету

Пожарище Великой Отечественной обратило творческие замыслы в пепел. «Кощунственно писать, когда идёт война. Я не мыслю жизнь серой, тусклой. Мои представления о солнце, о тёплой земле заставляли изображать светло-жёлто-оранжевую землю и синие от голубого неба тени. А во время войны всё посерело. С трудом я возвращался к солнцу», – делится художник пережитым. Но в конце концов «вышел на цвет». Подобно камертону, цвет определяет душевный настрой творца: на смену суровому стилю пришли светлые тона, всё затеплилось импрессионизмом в середине 1950-х годов, когда в стране наступила политическая оттепель.

Жена, дети нуждались в целебном воздухе, напоенном горами и морем, и Алупка показалась поистине райским местом. Просторный дом на полвека стал «приютом спокойствия, трудов и вдохновенья». Причём труды отражались не только на холсте. Вспомнив отцовские наставления, Басов смастерил своими руками мебель, охотно занимался небольшим садиком. И каждый день в кругу родных и близких по духу людей приносил «неповторимость радости». Вот одна из многих: «Совершился кругооборот земного чуда: зацвёл миндаль».

Поэт акварели

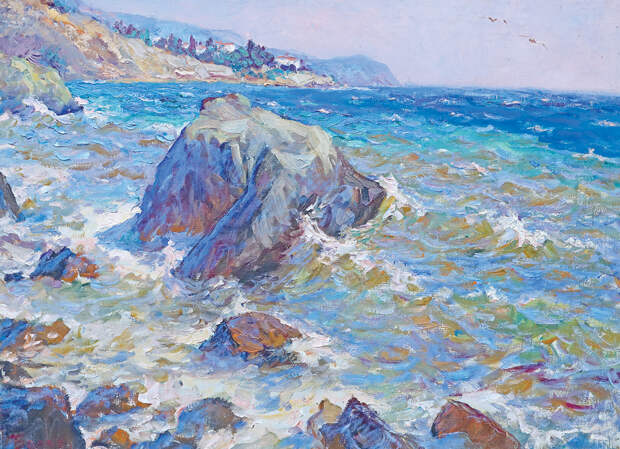

Главным героем произведений певца Тавриды стала природа в её непрерывном движении. В поисках мыслей и чувств художник изъездил весь полу-остров. Гора, которую венчает пещерный город Мангуп, открыла ему «пластическое решение всего Крыма». «Тополиные симфонии» зазвучали в синих далях предгорья. А вот Керчь в его сознании обрела колер «обожжённой глины: всё говорит о древности, о пережитом, о судьбе, уготованной этому месту». Совершенно неожиданно восприятие Севастополя: «Как будто крепость, но так не хочется суровости, драмы. Солнечная нежность обливает белые стены». Удивительные эмоции подарил Бахчисарай: полуденное марево делает призрачными очертания домиков, размыкает узкое пространство ущелья, где пытается спрятаться город.

Виды различных уголков волшебного края создают стойкое ощущение, что там, за листом акварели, существует иной, недоступный глазу мир. Недосказанность, присущая картинам Басова, предлагает зрителю войти в состояние пейзажа, вжиться в него, домыслить то, о чём умолчал автор.

Вернисаж длиною в жизнь

Диалог со зрителем был принципиально важен для художника. «Я бережно храню тот великолепный, яркий, пронзительный накал мыслей, царивший на выставке», – сообщает он в письме. Желая увековечить плодотворное общение, Яков Александрович на склоне лет совершил невиданный поступок, подарив сотни работ музеям и библиотекам. Подобно повзрослевшим детям, разлетелись по миру светоносные, мелодичные, одухотворённые поэзией пейзажи.

В частности, большую коллекцию классик крымского импрессионизма передал любимому музею академика архитектуры Алексея Бекетова в Алуште. Сейчас здесь проходит ретроспективный показ произведений мастера. «Его картины смотрят в душу, – отмечает завотделом Фёдор Щербина. – Это не первая и далеко не последняя выставка Басова в доме Бекетова. В следующем году планируем познакомить гостей с замечательной серией, посвящённой Санкт-Петербургу».

кстати

Работы Якова Басова хранятся в 42 музеях России и стран ближнего зарубежья, его полотна есть практически во всех крымских музеях.

У Басова более 8 000 работ, среди которых не только крымские пейзажи, но и портреты, натюрморты, жанровые сцены. Художник много путешествовал по Советскому Союзу и славится обширной географией пейзажной живописи: Центральная Россия, Украина, Прибалтика, Карелия, Сибирь.

Благодаря сыну художника Александру Басову фонды многих крымских музеев пополняются неповторимыми произведениями. Так, только в Ялтинском историко-литературном музее хранится более 100 картин мастера.

Цены на акварели варьируются от двадцати до пятидесяти тысяч рублей, работы маслом стоят от ста тысяч до миллиона рублей. Большие картины могут обойтись и в два миллиона рублей.

Среди техник виртуозного мастера наиболее сложной и интересной была акварель по-мокрому. Это моментальная и сложная работа: просчитавшись с количеством краски, можно испортить картину.

мнение

Борис Зелинский, руководитель галереи «Арт-Бульвар»

Мэтры крымской школы живописи, которых можно поставить в один ряд с Яковом Басовым:

Фёдор Захаров, заслуженно считающийся одним из основателей крымской импрессионистической школы. Основная тема его творчества – лирические крымские пейзажи и яркие натюрморты. Оценочная стоимость картин – от 80 тысяч до двух миллионов рублей,

Валентин Бернадский – один из основоположников современной крымской художественной школы. Его увлекали колористика, образная структура, мировоззренческие мотивы,

Валентина Цветкова, владевшая несколькими техниками живописи и графики: масло, пастель, акварель, акрилак, карандаш, фломастер. Главная тема произведений – красота земли, многообразие форм её проявления. Стоимость работ – от 50 тысяч до трёх миллионов рублей.

мнение

Современные крымские художники, которые достойно продолжают творческие традиции:

Николай Дудченко, имеющий широкий круг творческих интересов – от философских религиозных циклов, пейзажа настроения до психологических портретов, инсталляций, метафизических абстракций и книжной графики,

Елена Молчанова рисует пейзажи родного полуострова и портреты, гармонично вписанные в природную среду,

Александр Смирнов, чьи сезонные натюрморты, изображения виноградников и весеннего Крыма пользуются неизменным вниманием посетителей выставок,

Игорь Шипилин, братья Сергей и Игорь Поздеевы, Александр Шабадей, Эдуард Кулиш, Рамазан Усеинов и другие.

мнение

Екатерина Матвеева, консультант галереи «Арт-Юг»

В одном ряду по стоимости работ и популярности среди ценителей искусства стоят:

Пётр Столяренко – блестящий колорист, использующий импрессионистические приёмы,

Фёдор Захаров – выдающийся импрессионист, в своих работах акцентировал внимание на бытовых отношениях,

Валентин Бернадский – силён в фигуративизме,

Виктор Толочко – известный ялтинский художник, которого можно отнести к последним представителям крымского романтического пейзажа.

Из современных корифеев живописи, которые сохраняют, развивают и совершенствуют художественные традиции региона, можно отметить Рената Рамазанова, Елену Молчанову-Дудченко, Николая Дудченко.

Михаил СЕМЁНОВ.

Свежие комментарии